福島の農家を苦しめる賠償制度

距離や放射線量だけで境界がつくられ、死んだ牛や廃棄した牛乳についての賠償金は支払われても、汚染された稲わらや堆肥の大部分は対象外。米は全袋検査ができなければ出荷できないので作付けしても無駄に終わる。

零細農家は販売実績がないと、賠償の対象外。

放射能は見えないし、防ぐ手立てもない。自然のなかで連続した作業を経る農家は、あちこちから入り込んでくる放射能のせいで立ち行かなくなっている。

役人の数値だけの境界で賠償するしないなど全く意味をなさない。規模が小さければ認めもしない。

人の営みを全く無視したやりかたである。

原発事故から3年、見捨てられる福島の農家

地元農家を苦しめる賠償制度の理不尽

(東洋経済 2014年03月11日)http://toyokeizai.net/articles/-/32565

コメの賠償は打ち切り。酪農や野菜農家は泣き寝入り。原発事故3年後の福島で何が起きているか――。福島県の農家が、原子力発電所事故から3年が経つ現在も、苦しみにあえいでいる。

阿武隈山地の北端に位置する伊達市霊山町小国地区で酪農を営む清野重二さん(30)も、その一人だ。

福島第一原発3号機の水素爆発で舞い上がった放射性物質が、風雪に交じって小国地区に降り注いだのは2011年3月15日から翌日にかけてのことだった。県内の原乳(乳牛から搾乳したばかりの牛乳)から放射性ヨウ素が検出されたのをきっかけに、3月21日から3週間にわたって清野さんの牧場も原乳の廃棄処分を強いられた。その間、餌の確保もままならず、45頭いた牛のうち4頭を死なせてしまった。

小国地区全域の汚染状況が判明するまでに、原発事故から2カ月以上もかかった。6月に入り、伊達市は電気事業連合会に委託して、住宅の放射線量の測定を実施。国が定めた毎時3・2マイクロシーベルト以上の数値が計測された住宅または近隣に小学生以下の子どもが住む世帯に限って、政府による手厚い支援が得られる「特定避難勧奨地点」に指定された。住民一人につき月10万円が精神的被害に対する賠償金として支払われ、医療費や国民健康保険料、税金も免除されたのである。

一方、空間線量が国が定めた基準を下回ったことを理由に清野さん宅は勧奨地点に指定されず、放射線量が比較的低いほかの地区の住民と同じく、1人当たり総額12万円が支払われただけだった。

酪農に対する賠償も十分とはいえなかった。死んだ牛や廃棄した牛乳についての賠償金は支払われたものの、汚染された稲わらや堆肥の大部分は対象外。「堆肥の多くは、稲作農家との間で稲わらと交換していたため、領収書がなかったから」(清野さん)だという。

◆搬出先のない堆肥

原発事故の影響は今も深刻だ。稲作や野菜作りをやめる農家が増えたために、堆肥の引き取り量が激減。山の中腹にある堆肥舎では、行き場のない堆肥がたまってゆく。

堆肥舎のすぐ脇には、原発事故直後に汚染された堆肥や稲わらが大きな専用の袋に詰められ、黒いシートがかけられている。その数は1000袋にも上るが、事故から3年経っても搬出先が見つからない。

酪農自体も困難を極めている。原発事故による乳価への影響はなかったものの、やむなく使用を増やした輸入飼料の価格が高騰。そのコストアップ分に対しても東京電力からの賠償はないという。

◆稲作農家への賠償は打ち切りに

山あいに開けた小国地区では、小規模な稲作農家が多い。原発事故から3年経った今年は、稲作農家も大きな転機を迎える。米作りへの賠償や、除染した水田を維持管理するための県からの助成が打ち切られるからだ。この方針は2月の伊達市主催の説明会で明らかにされた。

説明を聞いた稲作農家の大波栄之助さん(79)は、稲作の再開を決めかねている。

「放射性セシウムの吸収抑制対策として、今年も引き続き塩化カリウムを10㌃当たり50㌔㌘散布することが条件だという。そんな“毒消し”のようなことをして作ったコメをおいしく食べてくださいなんて言えますかね」(大波さん)

原発事故前、大波さんは取れたコメを農協に出荷する一方で、群馬県や長野県の知り合いにも直接販売していた。だが、原発事故をきっかけに売り先を失った。

小国地区の稲作農家は、原発事故後、振り回され続けてきた。前述のように、高濃度の汚染を理由に特定避難勧奨地点が設定された一方で、11年の稲の作付けには何の制限も設けられなかった。そのため避難先から農作業に通い続けた人もいた。

その年の10月には佐藤雄平・福島県知事が早々と福島県産米の安全宣言を出した。しかしその直後に、小国地区の直売所で販売されたコメに当時の規制値である1㌔㌘当たり500ベクレルを上回る汚染があったことが2度にわたって判明。検査の結果、1㌔㌘当たり100ベクレルを上回る汚染が見つかったコメは、「特別隔離」の対象として県が買い上げて廃棄処分することが翌12年3月に決まった。稲作は大きなダメージを受けたうえ、12年になって、遅まきながら作付け制限の網がかけられた。

放射性物質が稲に移行するのを防ぐための対策も12~13年に実施された。その内容はといえば、吸収抑制対策の塩化カリウムや放射性物質を固定するためのゼオライトの水田への大量散布だった。

仁志田昇司・伊達市長名で稲作農家向けに出された13年3月25日付の事務連絡文書では、ゼオライト散布などの対策を実施しなかった場合には、「水稲作付けが翌年度以降もできなくなります。作付けした場合は青刈りをする場合があります」「作付けしても全袋検査ができないため、飯米や出荷ができなくなります」との記述があった。法的根拠はないものの、「方針に従わなければ米作りを認めない、というメッセージだ」と多くの農家が受け止めた。

そうした取り組みを条件に、13年には、田んぼ1枚ごとに作付け状況を細かく管理する「全量生産出荷管理区域」として、作付け再開が認められた。14年には農家ごとに管理する「全戸生産出荷管理区域」に基準が緩和された。とはいうものの、放射能汚染対策は続けざるをえない。農業用のため池の除染はほとんど手つかずで、水底には高濃度の放射性物質が沈んでいる。

にもかかわらず、稲作農家への賠償が打ち切られようとしている。その理由について伊達市農政課の担当者は、「食品衛生法上の基準である1㌔㌘当たり100ベクレルを上回るコメが見つからなかったため」と言う。同担当者によれば、14年に伊達市の検査場で検査した約19万俵のうち、すべてのコメが1㌔㌘60ベクレル以下の数値だった。このことから収穫されたコメは「安全」と判断された。その一方で、吸収抑制対策実施の基準として設定された同25ベクレルを上回るコメが見つかったことから、14年も放射能汚染対策として塩化カリウムの散布が続けられる。

◆暗転した有機農業

それでも、賠償があっただけ、コメはましかもしれない。とりわけ理不尽な扱いを受けているのが、野菜作りを中心とした零細農家だ。小国地区で大根や白菜などの野菜作りをしてきた佐藤吉雄さん(71)は、取れた野菜を子どもや親戚に分け与えていたが、原発事故をきっかけに送り先がなくなった。その反面、販売実績がなかったため、賠償の対象外とされている。野菜畑は除染の対象にもなっていないという。

福島第一原発から半径15~30㌔㍍に位置する田村市都路地区の農業も、原発事故で大きな打撃を受けた。

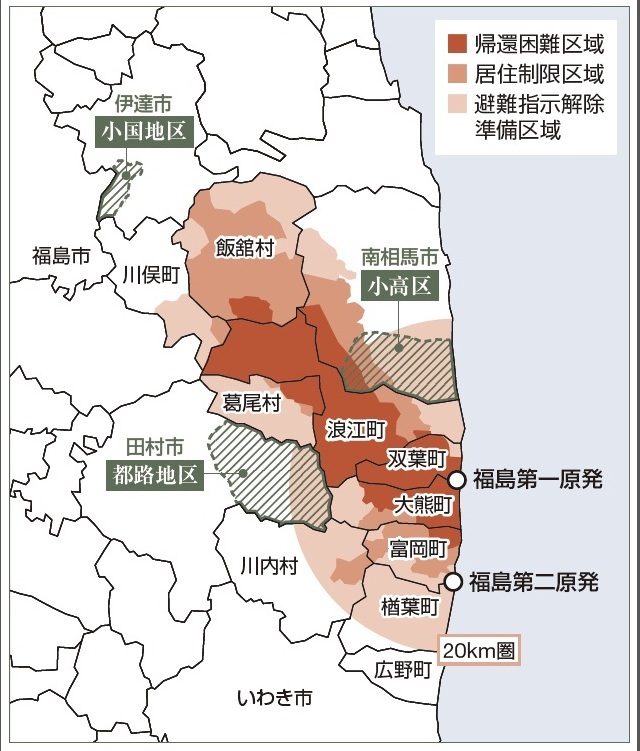

都路地区のうち、原発から半径20㌔㍍圏内は立ち入りを厳しく制限される「警戒区域」(現在は避難指示解除準備区域)に指定された一方、20~30㌔㍍圏は11年8月末まで「緊急時避難準備区域」とされた。そこでは住み続けることが認められたものの、農家は窮地に立たされた。

福島第一原発から約25㌔㍍の山あいに自宅を持つ渡辺ミヨ子さん(73)もその一人だ。現在は放射線被曝を避けるために、原発から約45㌔㍍離れた同じ市内の船引町にあるアパートで避難生活を続けている。

渡辺さんは原発事故以前、減反の対象だった水田に梅やナツハゼの木を植えて、農薬や化学肥料を使わない有機農業を営んできた。「いずれは二人の息子のどちらかに跡を継いでもらうのが夢だった」(渡辺さん)。

原発事故前までは有機農業は順調だった。渡辺さんが作った自家製の梅干しは農協の直売所やスーパーでも評判が高く、年々、売り上げが拡大していた。ナツハゼの実で作ったジャムはブルーベリーを上回る健康効果のあることが福島県立医科大学の研究によって報告されたこともあり、「売れ行きはとてもよかった」と渡辺さんは話す。

それが原発事故で暗転。「都路産の農産物はまったく売れなくなった」(渡辺さん)。食べる人の健康に人一倍気を使っていた渡辺さんは、都路での農業の継続を断念した。 渡辺さんの友人である長沢年子さん(65)は原発から約28㌔㍍の自宅を空き家にして、現在は船引町の仮設住宅で原発事故後に大腸がんの手術をした夫(75)と二人暮らしの生活を送る。

その長沢さんも、原発事故前には直売所にジャガイモや枝豆、白菜などの野菜を出荷していたが、原発事故後は売り上げがゼロになった。

窮状に追い打ちをかけているのが、東電による賠償の打ち切りだ。

渡辺さんは東電の担当者から「今年からは賠償はありません」と伝えられた。その理由を聞いても「決まったルールですから」と詳しい説明はなかったという。

「安全性に不安のあるものは出荷しない」という渡辺さんの考えには根拠がある。13年10月2日付での環境保護団体グリーンピースの専門スタッフによる調査報告によれば、渡辺さんの果樹園の空間放射線量(地上1㍍)は、毎時0・9マイクロシーベルトを上回っていた。この数値は、国が定めた放射線管理区域(年間5・2㍉シーベルト以上)の基準をはるかに上回る。渡辺さんは「汚染の心配のあるものを出荷するわけにはいかない」と悔しさをにじませる。

◆シイタケ栽培を断念

「生きていくためには賠償は必要だが、いつまでも依存するわけにもいかない」と語る。

渡辺さんは原発事故をきっかけに、農業収入の8割を占めていたシイタケ栽培ができなくなった。原木を買い取る形での東電による賠償は実施されているものの、山林の放射線量レベルは毎時1マイクロシーベルト前後と高く、原木生産再開のメドは立たない。

「このままでは、雑木の維持更新ができず、山が荒れ放題になってしまう」と渡辺さんは危機感を抱く。

篤農家の渡辺さんは、それでもあきらめない。原発事故をきっかけに廃業を決断する農家が後を絶たない。渡辺さんは「本来であればシイタケ栽培を再びやりたい。それがかなわないならば新たな農業の手掛かりをつかみたい」と心情を吐露する。

渡辺さんは、アスパラガスや飼料米の作付けに活路を見いだそうとしている。アスパラガスはほかの農家に貸していた減反対象の田んぼに植えられていた。「採算性が見込めそうなこの作物ならやっていける」と判断した。政府の支援策が手厚い飼料米も有望だと思った。

「祖父の代から手掛けてきたシイタケ栽培を続けられないのは残念だけれど、賠償に頼ってもいられない」と言う渡辺さんは、昨年12月に発足した「小国地区復興プラン提案委員会」の農業振興分科会リーダーを引き受けた。自身の農業のみならず、小国地区の農業再建の重責を担う覚悟だ。原発事故との終わりなき闘いが今も続いている。